板橋区と板橋区立教育科学館の共同事業として実施した「いたばし未来子ども大学」。

全体のコーディネートを担当した私は、せっかく小学生のうちに大学のすごい授業!を受講できるのだから、参加者が主体的により深く探究できるようにしようと考え、随所に図工美術的な手法を援用しました。

前回は、子どもたちが真に等身大でいられるようにする環境づくりについて、「無駄とも思えるほど長く丁寧に実施した導入」と、「指導側ではなく、子ども側の立場の先輩としての大学生スタッフの存在(「パイセン」)」の2点をご紹介しました。

今回は、講義を受けるだけでなく、制作活動も取り入れたねらいなどをご紹介します。

(セカイのミカタカルタ 前編はこちらから:編集部)

仕掛け③ 学んだ記憶の活きた反復=制作活動

この企画にお声がけをいただいた一番初めの段階で、区の所管課である生涯学習課の皆さんに、「この企画で子どもたちにどうなってほしいですか」という質問をしました。

その中で、素晴らしいキーワードが出てきました。

生涯学習課の皆さんのアツいパッションに感動したことは今でもよく覚えています。

当初、このイベントの枠組みとして「大学の授業を小学生が受けに行く」ということは決定していたのですが、上記のキーワードを達成するにはさらなる大きな企みが必要と感じました。

なぜなら、上のキーワードはいずれも、「何のために活動しているのか」ということを子どもが自分自身できちんと承認することで初めて生まれる主体性がなくては実現できないからです。

たとえば、「横の人と話してみてね」という投げかけだけでは、本質的なコミュニケーションをとるのは難しいでしょう。

しかもそれが、まだ出会ったばかりのチームメイトに話しかけるということなので、そのストレスたるや...ねえ。

このストレスを乗り越えるためには、「相談したい!」とか「意見をきいてみたい!」という強い思いが必要ではないかと私は思います。

他のキーワードについても同様で、子どもが「そうしてください」と言われたからといってできるものではなく、「結果的に自然とその状態になってしまっている」という状態をつくりだすことが企画側に求められていると感じました。

いやあ、まさに図工美術なカンジ、ですねえ。

ということで私から提案したのが、ド直球に「最後に制作活動を行う」ということでした。

今回は「カルタ」を制作したわけですが、大学の先生に出会ったり、授業を受けるという行為を「カルタをつくるための情報収集の場である」と設定することで、主体的に情報を学び取ろうとすることに必要な「視点の軸」を子どもたちに作れないかと考えたためです。

結果的に、子どもたちが「カルタをつくるためにこの情報が必要なんだ!!」と血眼になって先生に質問していたかと言われるとそうでもないので(笑)、これがどの程度うまくいっていたのかはわかりません。

しかし、「カルタ制作」という目的を子どもたち全員が共有していたことは、コミュニケーションを誘発しやすい雰囲気づくりに貢献できたと感じたし、多くの場面で、「あのときあの先生がこんなこと言ってたじゃん?」とか「こんな虫を自分は発見したんだよ」といった、以前の体験を想起させるような会話が聞こえてきていました。

このことは、「新しい遊びをみんなで一緒に作っているんだ」という共通認識が、受講できた3つの講義をひとつの大きな体験として繋げていたとも言えるだろうし、素の状態の子どもたちの、自然な主体性の醸成に一役買っていたようにも見えました。

仕掛け④ 他者の視点に強い興味をもってしまっている体験=カルタ化

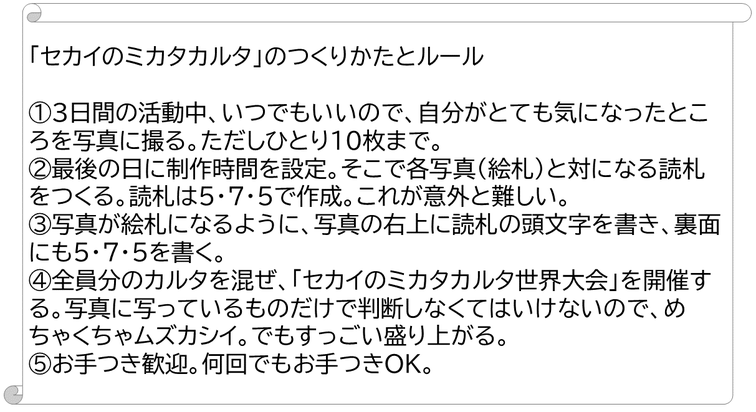

今回は、活動の3日間を通して気になったところをインスタントカメラで写真に撮ってきて、それをそのままカルタ化しました。

5・7・5について

制作者側としては、自分の感動を他者に伝える時に、5・7・5だけの文字数で表現することはかなり難しいです。

そのため、その自分の体験はどんな体験だったのかを強く振り返るきっかけになるのではないかと考えました。

また同時に、制作者ではない側、つまり遊ぶ側からすると、5・7・5だけでは到底その写真の説明になっておらずフラストレーションが溜まり、そのストレスが、「そのカルタの状況をもっと知りたい!」という欲求に転換してくれるのではないかと考えていました。

写真をそのまま絵札にすることについて

限られた時間の中でのイベントという意味で、自分の視点での気づきだけでなく、他者の視点での気づきも自分の気づきとして持ち帰ることができたらいいなあと考えていたのですが、他者の視点への強い興味を醸成し、そこからコミュニケーションが生まれるきっかけとして思いついたのが始まりでした。

結果、世界大会中の子どもたちの目線をみていると、読札の一言一句の中に、写真を読み解くヒントがないかという、耳と目の集中度合いは、私の予想をはるかに超えるものでした。

また、私としてとても嬉しかったのが、5・7・5の答え合わせをした後に、「えー!それ絶対その場面にみえないよー!」というツッコミが多く入っていたことでした。

この発言をきっかけに、作者と参加者の間で議論が発生し、「え、君が言っているのは、標本に名前をつけてたあの時のことだよね」「うーんそうなんだけど、僕が気になったのは虫じゃなくてあの箱にどうやって虫をくっつけてるのかってことなんだよね」といったような会話が誘発されていました。

カルタ大会をきっかけに、授業の記憶をもとに子どもたちが本気で議論するという場面に遭遇できたのは本当に嬉しかったです。

大学の授業を小学生が受ける、ということを軸にして、それらをどのように探究化していくのかということを考えた際に、制作や鑑賞の方法を援用するとこうなった、という報告をさせていただきました。

この企画は、年度が変わった今年度も実施予定。

なんと今年度は、企画内容をどうするか、というところから大学生の「パイセン」が関わり、大きなプロジェクトチームとしてスタートしています。

今回ご紹介した内容とは、枠組みからまたガラッと変わっていきそうな気配なので、ぜひご注目ください!

そしてご興味を持たれた方は、ぜひご連絡ください。

一緒に子ども大学を作っていきましょう!(ご連絡先はこのブログにコメントか、教育科学館の清水までお電話ください!)

★板橋区立教育科学館の取組みは、板橋区立教育科学館のサイトhttps://www.itbs-sem.jp/でご確認いただけます。

Phase044< >Phase046

コメントをお書きください